ID

type

category

date

pre-til-slug

slug

summary

tags

status

展示

icon

URL

Created time

Jun 27, 2025 01:25 PM

Last edited time

Jul 26, 2025 10:21 AM

password

本文大约 2100 字,预计阅读 7 分钟。

好久不见啊各位~今天想聊聊这个我们可能都绕不开、甚至一想起来就情绪复杂的关系——妈妈和女儿之间的爱恨纠缠。

不知道你有没有过这样的体验?

👉 明明知道妈妈很爱你,但她一句话就能让你委屈到爆炸;

👉 或是看到她倾诉自己的困境,却只有说不出的压力;

👉 甚至发誓“以后绝不像我妈那样”,但是一开口说的话,这语气怎么跟她一模一样?(苦笑)

母女关系,在我看来是这世上最复杂的关系,没有之一。它不止是我们生命的起点,也是我们确认“自己是谁”的源头。

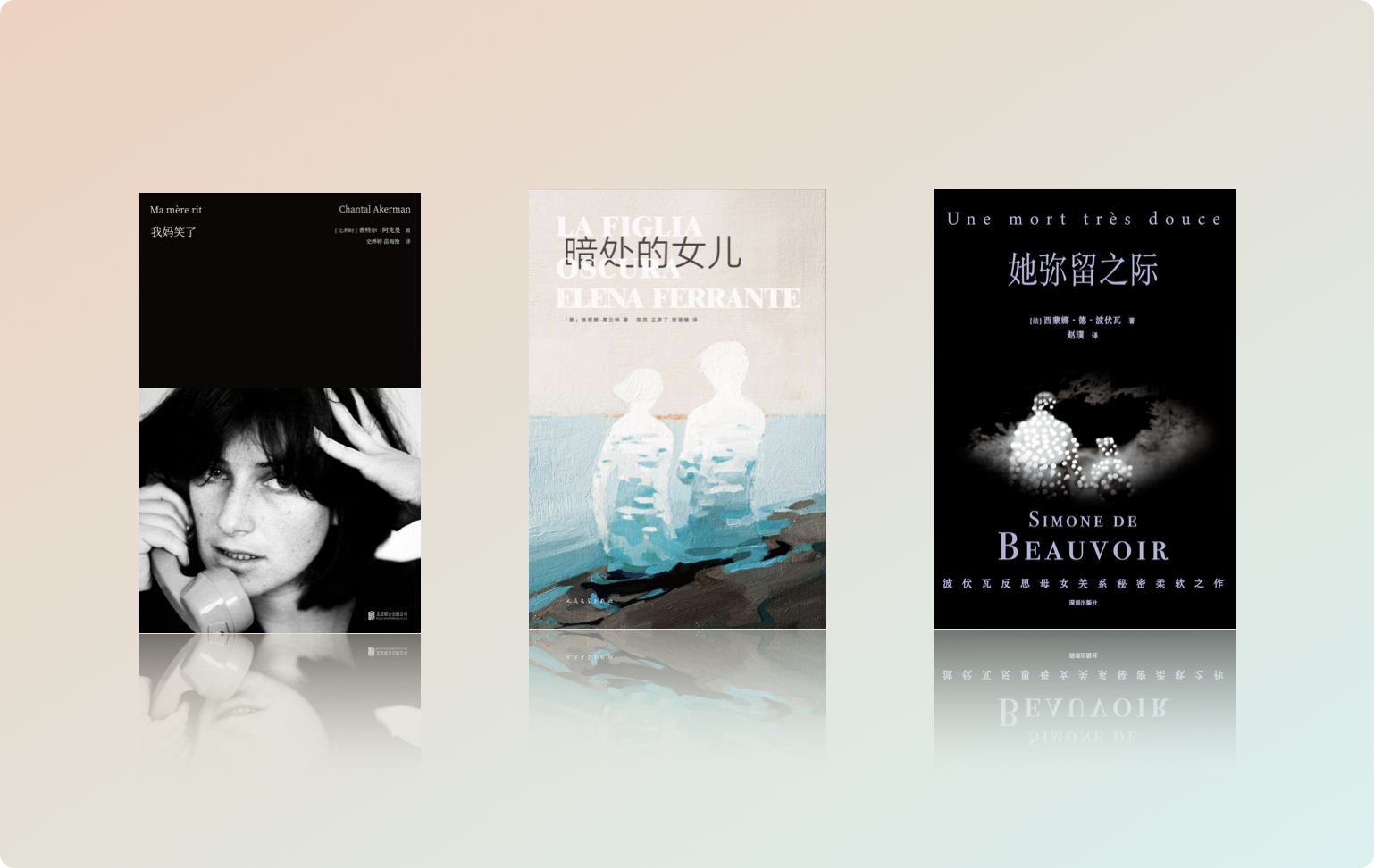

最近读的三本书,刚好都有关于母女关系的部分,借此机会聊聊这些文学自传中的这些“爱恨纠缠”的母女关系:

📚 一本是导演阿克曼的 《我妈笑了》——这是她对母亲的记录,也是对自己的记录。

📚 第二本是波伏瓦的 《她弥留之际》——这是波伏瓦写在母亲病床前的对母女关系的反思;

📚 第三本是写出“那不勒斯四部曲”的作者费兰特的小说的《暗处的女儿》——费兰特在很多作品中讲述了母女关系,对于她而言,这好像是她作品的很重要的主题,这本书很短,讲一位妈妈勒达在海边偷了一个小女孩的娃娃,然后通过这个小女孩的家庭反思自己抛下女儿又回到女儿身边的心路历程。

这三本书也让我想到我很久之前看过的一本书《给一个未出生孩子的信》,作者是世界著名战地记者法拉奇,她在这本书中也在不停反思自己与孩子的关系,最后孩子不幸流产了,但她却感受到了一丝庆幸,因为她不用自己在对肚子中的孩子的爱与是否要牺牲自我之间做选择了。

这些来自女作者对母女关系的思考,折射出母女关系中最尖锐的问题:当“好妈妈”的代价,是不是必须彻底牺牲“我自己”?

阿克曼《我妈笑了》

这是我读的第一本关于阿克曼的书,作为世界著名的女性导演,我在看她的电影之前先看了她的书,这本书既是她的自传,也是她对母亲晚年生活的自述,在她讲述的这部分故事里,母亲已经不再是一个强大到可以从集中营中幸存的女人,更是一个需要照护的普通老年女人,她行动不便,需要护工,喜欢有同龄的朋友相伴,她对母爱着墨不多,更多是在记录观察,观察母亲、观察自我、也观察自我与母亲的关系。

无可避免的,她身上也带着母亲生活态度对她的影响,我们看待世界的方式、处理情绪的习惯,甚至那些自己都讨厌的特质…可能都刻着妈妈的印记,她害怕孤单,虽然一直试图做好准备,但一直觉得自己无法准备好母亲离开的时刻。

她爱母亲的笑,因为这让她觉得自己还有更多的准备时间。

波伏瓦《她弥留之际》

阿克曼有很长的时间在为母亲的离世做准备,可是时间对于波伏瓦来说,是一种奢侈,母亲只是摔了一跤,结果进医院就查出来有癌症,时日无多,这本书就写于波伏瓦去母亲病床前临终陪护的过程。

波伏瓦青少年时家道中落,不仅孩子们在承受着家庭的变动,母亲也是如此,她对此的应对方式是对波伏瓦展现出近乎病态的控制欲,但弥留之际的波伏瓦意识到的真相更为残酷:母亲那些“病态控制”,实则是父权家庭对她生命力的耗损,母亲的野心无法施展,父亲的花天酒地让日渐下坡的家庭更是雪上加霜,于是她的委屈、不甘,最终扭曲成对女儿的控制。

在母亲住院被宣判状况不佳的时候,波伏瓦以为自己不会哭,因为自己在父亲离世时,也并没有大哭过,结果母亲住院第一晚就崩溃大哭。

波伏瓦还在书中反思了过度医疗的问题,觉得母亲在后期受到了很多苦,但是自己却也真的无法作出放弃的决定。

这段经历也成了“母亲留给波伏瓦最后的礼物”,她对母亲弥留之际的感受,也激发了她关于老年生活的作品——《老年》。

Ps:有个很神奇的巧合,阿克曼与波伏瓦都有个妹妹,只有一个妹妹,她俩都是家里的姐姐。《暗处的女儿》里勒达也有两个女儿。

《暗处的女儿》

母亲要自由,就需要先挣脱道德枷锁,必须要先寻找自我,才能真正成为母亲。埃莱娜·费兰特是享誉全球的“那不勒斯四部曲”的作者,这本《暗处的女儿》篇幅不长,2小时基本就可以读完,主角勒达是个大学教授,两个女儿的妈妈。她在度假时遇见年轻妈妈妮娜和小女儿,然后偷走妮娜女儿的布娃娃,然后她的心路历程和行动,这本书就是这样的一个故事,勾勒出了勒达本人和妮娜两对母女关系。

勒达曾是付出一切的完美妈妈,但母职吞噬了她,她的工作、写作都成为空想,而丈夫却能到处参加学术会议。小说赤裸裸点破:所谓“母爱天性”,其实是社会的强制驯化,她对两个女儿毫无疑问是有爱的,但这份爱掺杂了太多不甘心,而日复一日的重复中,这种不甘心有时会转化为一种憎恨。

如果当“好母亲”意味着全然的放弃自我,那这份爱里一定有恨!

所以她干了件男人们做的事,离婚并且不要抚养权,独自寻找自己。2年的独自生活后,她开始找回自己对女儿们纯粹的爱,这本小说给我最大的感触就是:人没有自由,何以谈自我?人没有自我,何以谈爱?

勒达的逃离不是抛弃,而是砸碎“圣母祭坛”的仪式——她需要先找回“我是谁”,才有力量重新爱孩子。 这种决绝的自我救赎,恰好串联了三本书的核心:在与母亲的关系中找回“我”,是母女关系如此纠缠又复杂的原因之一。

End

这三本书讲述了不同的母女,母亲的视角、女儿的视角,三位主人公也都不一致,一个女人对自我的反思,一定会从母亲开始,这是我们生命的开始,也是确认自身的起源。

阿克曼记录一个不那么强大母亲,以及自己对母亲的深深依恋,波伏瓦用病床前的时间,反思母亲经历的“父权社会暴力”,勒达则用离开表明,女人不必非要拿到“好母亲”的牌坊。

当我们像波伏瓦一样看清“控制欲背后是母亲被婚姻虚耗的生命力”,就能停止代际互害;当我们像阿克曼一样说“你不必完美,你只需是你”,就松开了绑住母亲的道德绳索;当我们敢如勒达般砸碎枷锁,才能把“自由”而非“愧疚”传承给孩子。

爱从不生长于废墟,它诞生于觉醒的裂痕之上。

愿每个女儿都有看透的勇气,

愿每位母亲都能重掌“成为自己”的权力。

- 作者:我选第三个

- 链接:www.joeytoday.com/21f15b43acf08056b4d5c1288dcdfa44

- 声明:本文采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议,转载请注明出处。